Eine Reise durch die globalisierte Esskultur mit dem Ethnologen Marin Trenk unternahm der Autor eines Artikels in der „Frankfurter Allgemeine Zeitung“.

Jakob Strobel y Serra findet dabei, dass die Globalisierung ein großes Geschenk sei. Dieses Verdikt möge in Kapitalismus kritischen Blockupy-Kreisen zwar Pflastersteinwürfe nach sich ziehen, über jeden Zweifel erhaben sei es allerdings in der Küche. In Angst und Schrecken versetzte allein die Menschen, die Paella, Curry, Spaghetti und Sushi lieben und die Vernunftbegabten, jener Gedanke in helle Aufregung, dass in der Welt alle Volksstämme jeweils nur ihr eigenes Essen kennen würden.

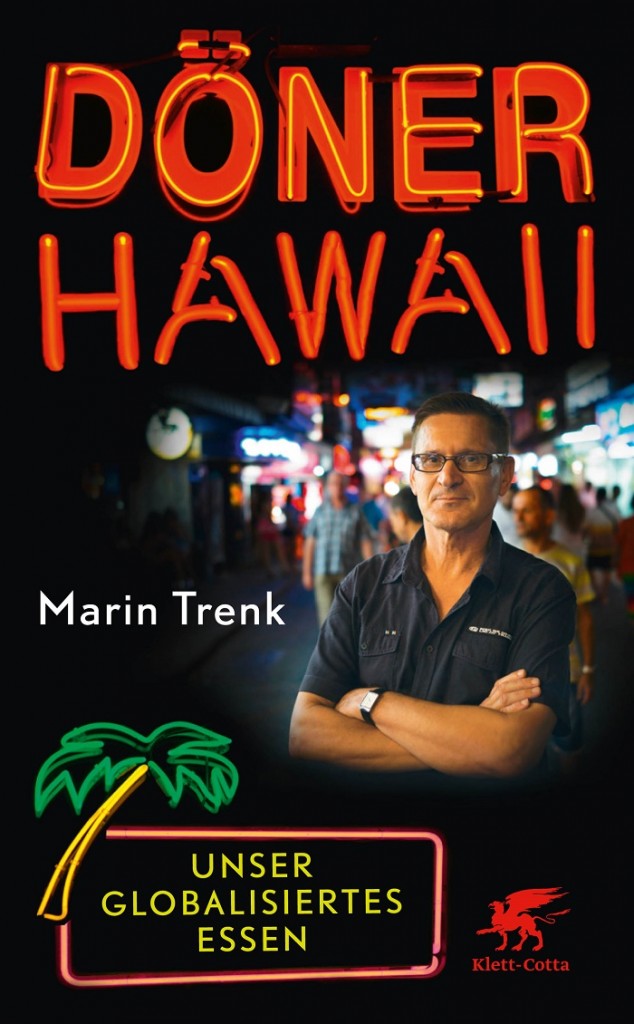

Der universalistischen Frage, warum der Mensch alles isst, und die Ernährung weder Kontinental- noch Staatsgrenzen kennt, ist jetzt der Frankfurtern Ethnologie-Professor Martin Trenk in seinem neuen Buch „Döner Hawaii“ auf den Grund gegangen. Damit möchte Trenk eine kritische, historische Entdeckungsreise durch die Esskultur des Globus präsentieren.

Ganze Lexika kann man mit der Frage füllen, warum der Mensch das isst, was er isst. Trenk beschreibt es auf 300 Seiten und separiert dabei die Historie der Prägung des menschlichen Essverhaltens in drei Abschnitte kulinarischer Globalisierung. Er startet mit der Verbreitung unverarbeiteter Lebensmittel, nachdem Amerika durch Kolumbus entdeckt worden ist. Dabei nahm die Globalisierung der Ernährung mit dem zwischenkontinentalen Gewürzhandel schon in Zeiten Babylons ihren Lauf. In der Zeit des späten Kolonialismus gingen dann einzelne Speisen auf ihren Siegeszug. Als dritte Welle rollte schließlich dank der Massenimmigration im späten 19. und 20. Jahrhundert die Übernahme ganzer Küchen an.

Dabei schreibt Trenk als ernsthafter kulinarischer Wissenschaftler den ersten Teil seines Buches dicht und klug, kennt im Sinne der „leyenda negra“ (seit dem 16. Jahrhundert verbreitetes antispanisches Geschichtsbild) auch keine Ressentiments. Für Trenk ist Christoph Kolumbus ein globaler Held, bei dem als rundum positiv wird gelten können, dass als Konsequenz seiner Entdeckungsreisen ein Gros der Menschheit sich abwechslungsreicher und besser ernähren konnte als je zuvor. Trenk beschreibt z.B. den Triumphzug des Chili rund um den Erdball, der zum Beispiel in Thailand innerhalb weniger Generationen zum Standardgewürz avancierte.

Als Zeuge einer optimalen Internationalisierung des Essens beschreibt Trenk das mexikanische Nationalgericht Mole pablano (Sauce mit ungesüßter Schokolade). Dies sei kein als Erbe der Azteken, sondern eine wilde Mischung aus Nelken, Zimt, Pfeffer, Sesam, Koriander, Anis, Mandeln, Erdnüssen, Tomaten, Chilis und eben Schokolade. Also Zutaten, die von drei Kontinenten stammen.

Auch die beiden anderen Teile haben nach Auskunft von FAZ-Autor Strobel y Serra gute Momente zu bieten, zum Beispiel wenn Trenk bezüglich des Ethnofood die Grenzauflösung von Authentizität und Ethnizität untersucht. Schließlich sei japanisch für uns nicht das, was original japanisch ist, sondern jenes, was wir uns unter japanischem Essen vorstellen. Deshalb gebe es so viele Sushi-Bars, die Thailänder oder Vietnamesen betreiben. In der Welt des Ethnofood stört sich daran niemand, schließlich haben Gast und Wirt häufig eine Art Pakt geschlossen. Vom Gast verlangt der Wirt keine Unterwerfung hinsichtlich einer verordneten Authentizität, während der Gast vom Restaurantchef nur jene Form von Authentizität einfordert, die er selbst definiert hat.

Trenk belässt es jedoch nicht bei akademischer Trockenluft, sondern schildert Anekdoten, beispielsweise vom berühmt-berüchtigten Freibeuter Alexandre Olivier, der seine heiße Schokolade jeden Morgen zu sich nahm, da Kakao weiland als Aphrodisiakum angesehen war. Auch zitiert Trenk den Brief einer Versailler Hofdame aus dem Jahr 1681. Darin wird das Schicksal der unglücklichen Marquise de Coetlogon geschildert, die während ihrer Schwangerschaft der Schokolade im Übermaß zusprach, so dass sie ein Baby gebar, dass so schwarz war wie der Teufel. Gewürdigt wird zudem Helmut Kohl, der dank seiner Sozialisierung in deutschen China-Restaurants während eines Staatsbesuchs im Reich der Mitte unbedingt Süßsaures essen wollte und damit die Köche des Zentralkomitees in große Verlegenheit brachte, da diese dies gar nicht kannten. Bis heute wird in Pekinger Lokalen der Legende nach immer noch ein Gericht „Süßsauer à la Kanzler Kohl“ serviert.

Der Autor findet, dass der Anekdotenplauderton viel zu oft in sprachliche Flapsigkeiten münde, die man in einem Hörsaal erwarten könne, aber mit Sicherheit nicht in einem solchen Buch. So ist „Fastfood zügig zu verdrücken“, ein Produkt besitzt „eine verdammt kurze Halbwertszeit“ oder mit Fritten wird „richtig Kohle“ gemacht. Das Schreckgespenst des hessischen Genitivs tauche auch viel zu auf, so Strobel y Serra: Der Balkan sei „eine Region, wo sich über Jahrhunderte römisch-mediterrane mit osmanischen und habsburgischen Einflüssen gemischt haben“. Von einem ordentlichen Professor solle man zudem in der Setzung der Vergleichspartikel verlangen dürfen, was man von jüngeren Gymnasialschülern als Selbstverständlichkeit erachtet: „Ihren Verächtern zufolge verhält sich Tex-Mex zur Küche Mexikos nicht anders wie Eiernudeln mit Ketchup zu italienischer Pasta.“

So sei „Döner Hawaii“ nicht nur sprachlich ein Werk mit Höhen und Tiefen. Schwungvoll und spannend sei der historische Teil über die Globalisierung des Essens nach Amerikas Entdeckung verfasst, doch im Rest des Buches stochere Trenk mithin ziellos im großen kulinarischen Globalisierungstopf herum und werde mit jeder Seite fahriger, sprunghafter und anekdotischer. Das Eis werde ganz schnell dünn, wenn der Ethnologe zum Völkerpsychologen mutiert, um dem Leser dessen Essgewohnheiten zu erklären. So zum Beispiel, dass die deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg ihre eigenen lukullischen Traditionen verleugnet haben, damit sie sich herzlos, treulos und schamlos in die Arme fremder Küchen werfen konnten.

Andauernd stelle Trenk diese Fragen, um ihnen dann nur mit Plattitüden zu begegnen. Zum Beispiel: „Spanien ist bekanntlich ein Land, wo die Menschen ihr Abendessen erst sehr spät zu sich nehmen.“ Deswegen gebe es dort als Aperitifhäppchen auch die Tradition der Tapas. Diese träfen exakt den Nerv unserer freiheitsliebenden Zeit, in geselliger Runde ungezwungenes Essen einzunehmen. Im Anschluss fast Trenk dann all jenes unter dem Begriff Tapas zusammen, was er gerade greifen kann. Vom Dim Sum bis zu Sushi – natürlich vollkommener Unsinn. Anschließend geht es im Galopp direkt zum nächsten Gang. Schneller als erwartet kommt man dann ans Ende des Buches, Erkenntnishunger und Wissensdurst seien allerdings nicht wirklich gestillt.